Mentre nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal si spengono gli ultimi incendi, si può cominciare a riflettere sull’enormità dei fatti di questi giorni, che saranno ricordati dalle generazioni future. In Sudafrica la vita quotidiana e il movimento più lento e costante della storia sono stati completamente stravolti. Più di duecento persone sono morte e 2.500 sono state arrestate nelle rivolte per il cibo cominciate il 9 luglio e durate più di una settimana, le più ampie che si ricordino. Sono state un momento di rottura, in gran parte spontaneo, scaturito dalla fame, dalla disperazione e da un profondo senso di abbandono da parte dello stato, considerato corrotto. Allo stesso tempo sono state quasi del tutto indipendenti dal progetto politico autoritario e predatorio portato avanti in nome dell’ex presidente Jacob Zuma, in carcere dal 7 luglio per oltraggio alla corte.

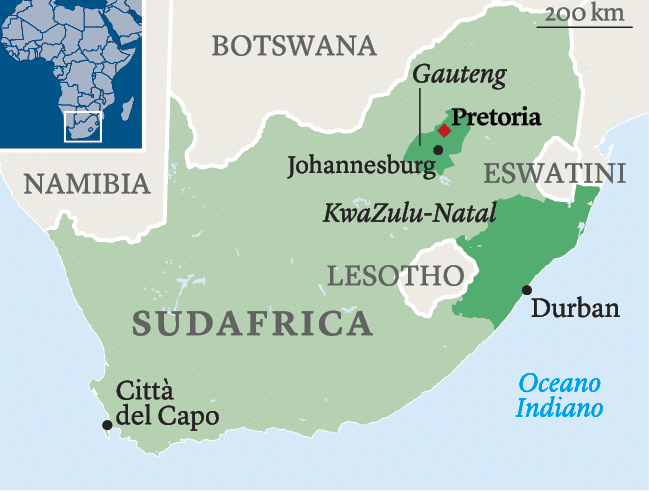

Sappiamo che la maggior parte dei saccheggi di negozi e centri commerciali è stata compiuta da persone che hanno approfittato della situazione. Quello che invece non è chiaro è come sia stata organizzata e portata avanti la distruzione sistematica delle infrastrutture, e quale fosse l’obiettivo finale. Nelle province del KwaZulu-Natal, del Gauteng e nella città di Durban le reti idriche ed elettriche, i ripetitori e le antenne per le telecomunicazioni, i centri di cura, le fabbriche, le raffinerie di petrolio e i depositi di carburante, nonché le strutture essenziali per la distribuzione di generi alimentari – magazzini, centri commerciali, camion – sono stati rapidamente e sistematicamente messi fuori uso. È stata una sfida aperta all’autorità dello stato e all’ordine sociale, che sembra suggerire un piano per la conquista del potere.

Bisognerà chiarire inoltre se la circolazione di notizie false e di messaggi sui social network che hanno scatenato il panico e aggravato le tensioni etniche – come quelli inviati dall’account Twitter di Duduzile Zuma-Sambudla, una delle figlie di Zuma – siano stati una conseguenza del momento di crisi o il frutto di una strategia mirata. Si sono fatte ipotesi sul coinvolgimento di alcuni militanti delle sezioni locali dell’African national congress (Anc, il partito al potere dal 1994) negli attacchi alle infrastrutture, sulla partecipazione dell’associazione dei veterani dell’Umkhonto weSizwe (l’ex braccio armato dell’Anc), molti dei quali sostengono Zuma, e su quella di ex ufficiali e agenti dei servizi segreti. È il momento d’indagare su queste ipotesi e di verificare se ci siano ancora dei progetti contro la società e lo stato. Allo stesso modo bisognerà fare chiarezza e punire i responsabili di quello che è successo a nord di Durban, nella township di Phoenix, un insediamento creato ai tempi dell’apartheid per ospitare famiglie di operai d’origine asiatica. Qui le tensioni etniche hanno provocato venti morti.

La questione più urgente

Gli attacchi organizzati a infrastrutture fondamentali per la vita collettiva sono per definizione un atto di tradimento. O almeno lo sono per la maggior parte dei cittadini. Non è chiaro come risponderanno lo stato e l’Anc, che è al governo. Durante i disordini le autorità sono state in gran parte assenti e nei suoi discorsi il presidente Cyril Ramaphosa ha propinato solo una serie di innocue banalità.

Né Zuma né i suoi più stretti collaboratori hanno un ampio sostegno popolare. I precedenti tentativi di far scendere i cittadini in piazza per protestare contro le accuse di corruzione a carico dell’ex presidente sono costantemente falliti. Tuttavia, all’interno dell’Anc c’è ancora una fazione che sostiene Zuma e che reclama in modo farsesco una “trasformazione economica radicale”, anche se è una rete quasi criminale specializzata nel saccheggio di denaro pubblico. Nella provincia del KwaZulu-Natal questa fazione ha un certo sostegno e aggiunge alle sue rivendicazioni una connotazione etnica (gli abitanti della provincia, di cui è originario Zuma, sono in maggioranza zulu). Ramaphosa avrà la volontà e la capacità di affrontare queste forze nell’Anc a livello nazionale e nel KwaZulu-Natal?

Bisogna tornare a tutelare l’incolumità delle persone, la sicurezza alimentare, i servizi sanitari e ricostruire l’economia. A guidare questo processo dovrà essere la società civile. Sono già nate iniziative individuali di sostegno, per rafforzare la solidarietà, ridurre il livello di paranoia e la circolazione di false informazioni, e isolare i razzisti. Sono progetti locali, ma c’è anche l’idea di organizzare dei consigli di solidarietà in vari paesi e città, che includano gruppi comunitari e religiosi, sindacati, organizzazioni di donne e della società civile, escludendo completamente i partiti politici.

_7 luglio 2021 _ L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma, 79 anni, entra nel carcere dove dovrà scontare una condanna per oltraggio alla corte.

_9 luglio _ I sostenitori di Zuma protestano nelle strade. Alcuni messaggi diffusi sui social network e sulle radio istigano i cittadini alla violenza e ai saccheggi. In più di una settimana di rivolte, concentrate nelle province del Gauteng e del KwaZulu-Natal, rimangono uccise 215 persone e altre 2.500 vengono arrestate. La società di consulenza Intellidex stima che i danni all’economia siano di circa tre miliardi di euro. La popolazione viene avvertita di possibili penurie di carburante e generi alimentari. Nelle due province si fermano le vaccinazioni anticovid e più di novanta farmacie che partecipavano alla campagna d’immunizzazione restano chiuse perché hanno subìto saccheggi.

_19 luglio _ Sei persone, tra cui un noto dj radiofonico, Ngizwe Mchunu, sono arrestate per aver istigato le violenze. Lo stesso giorno riprende il processo contro Zuma, che deve rispondere di un’accusa di corruzione relativa a un acquisto di armi di vent’anni fa. L’udienza si svolge online per evitare disordini e il processo è aggiornato al 10 agosto. Anche se il paese è relativamente tornato alla calma, le forze di sicurezza rimangono in allerta perché temono incursioni per rubare armi e munizioni dai commissariati. Secondo il alcuni sostenitori di Zuma vorrebbero attuare la seconda fase di un piano di attacchi violenti contro edifici pubblici e polizia.

Tuttavia la questione più urgente oggi è il disperato impoverimento della maggioranza della popolazione, in alcuni casi fino alla fame, e la violenza con cui lo stato governa i poveri. Le rivolte per il cibo sono state spinte da una logica sociale e politica implicita, ma non erano organizzate e dunque non esprimevano richieste collettive. Eventi di questa portata però indicano la fine di un sistema, di una situazione profondamente invivibile per un gran numero di persone. Ci sarà un prima e un dopo. Il punto è come sarà il dopo.

Thapelo Mohapi, portavoce di Abahlali baseMjondolo, il movimento che coinvolge decine di migliaia di abitanti delle baraccopoli di Durban, ha scritto il 13 luglio: “Quando ero giovane, nel pieno delle violenze dei primi anni novanta, chiedevo a mio padre cosa fare. Ora che sono io il padre, e i miei figli guardano me per sapere cosa fare di fronte a queste violenze, mi rendo conto quanto fosse difficile la sua posizione”. Lo stesso giorno, mentre lavorava a una dichiarazione del movimento, ha commentato: “Le élite hanno sempre ignorato i poveri. Non ci vedono. Ma quando sono esplose le violenze, all’improvviso i poveri sono finiti sotto il loro sguardo”. Il giorno dopo la sua casa è stata distrutta dalle fiamme, insieme a tutto l’insediamento in cui vive.

La disperazione della maggioranza dei sudafricani è oggi al centro della scena. Questo è avvenuto a un prezzo incalcolabile, nessuno sa quanto alto. L’incapacità dello stato di risolvere il problema dell’impoverimento disperato e il progetto nefasto che si è materializzato intorno alla figura di Zuma ci hanno portato a una devastazione materiale e a una condizione di dolore personale e collettivo, paura e incertezza.

L’unica via possibile per un futuro migliore è opporsi alla controrivoluzione e al suo attacco alle conquiste democratiche che, per quanto limitate possano essere, sono state raggiunte grazie a una lotta durata molte generazioni. Bisogna organizzarsi democraticamente per la giustizia e la solidarietà. ◆ gim

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1419 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati